自由律の俳人、種田山頭火が生まれた山口県防府(ほうふ)市には、山頭火ゆかりの場所が今もなお町中に点在しています。このシリーズでは、山頭火に詳しい方々への取材を通して、種田山頭火の知られざる魅力に迫ります。

防府を出て各地を遍歴した種田山頭火は、愛媛県松山市で亡くなりました。山頭火の故郷、防府市の護国寺には墓所があり、著名人をはじめ、多くの山頭火ファンが訪れています。また山頭火の書など貴重なコレクションも公開されています。前回に引き続き、曹洞宗護国寺(防府市本橋町)の橋本隆道住職にお話を伺いました。

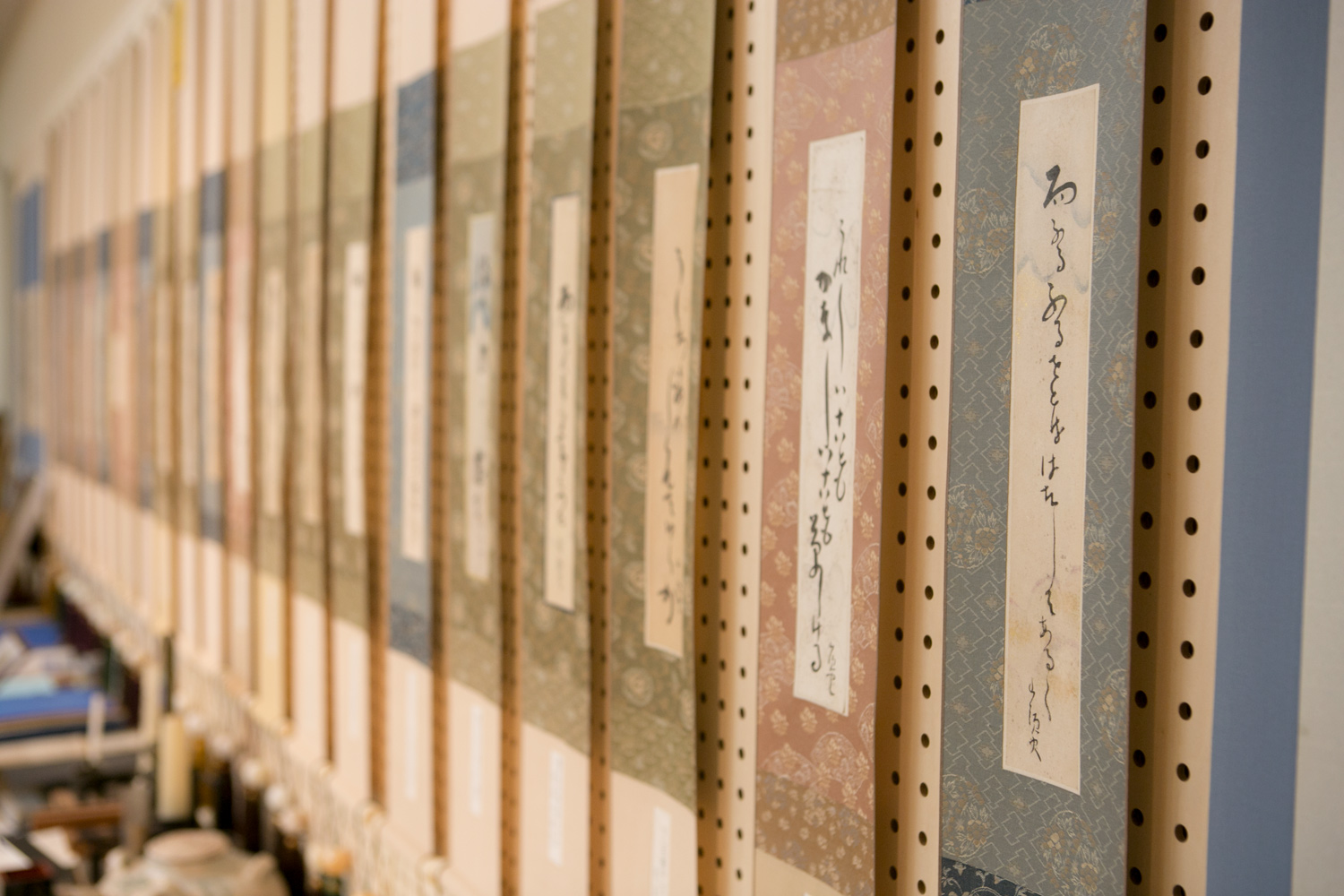

護国寺の講堂には、山頭火に関する数々の資料や書の作品が集められています。そのコレクションについてもお話を伺いました。

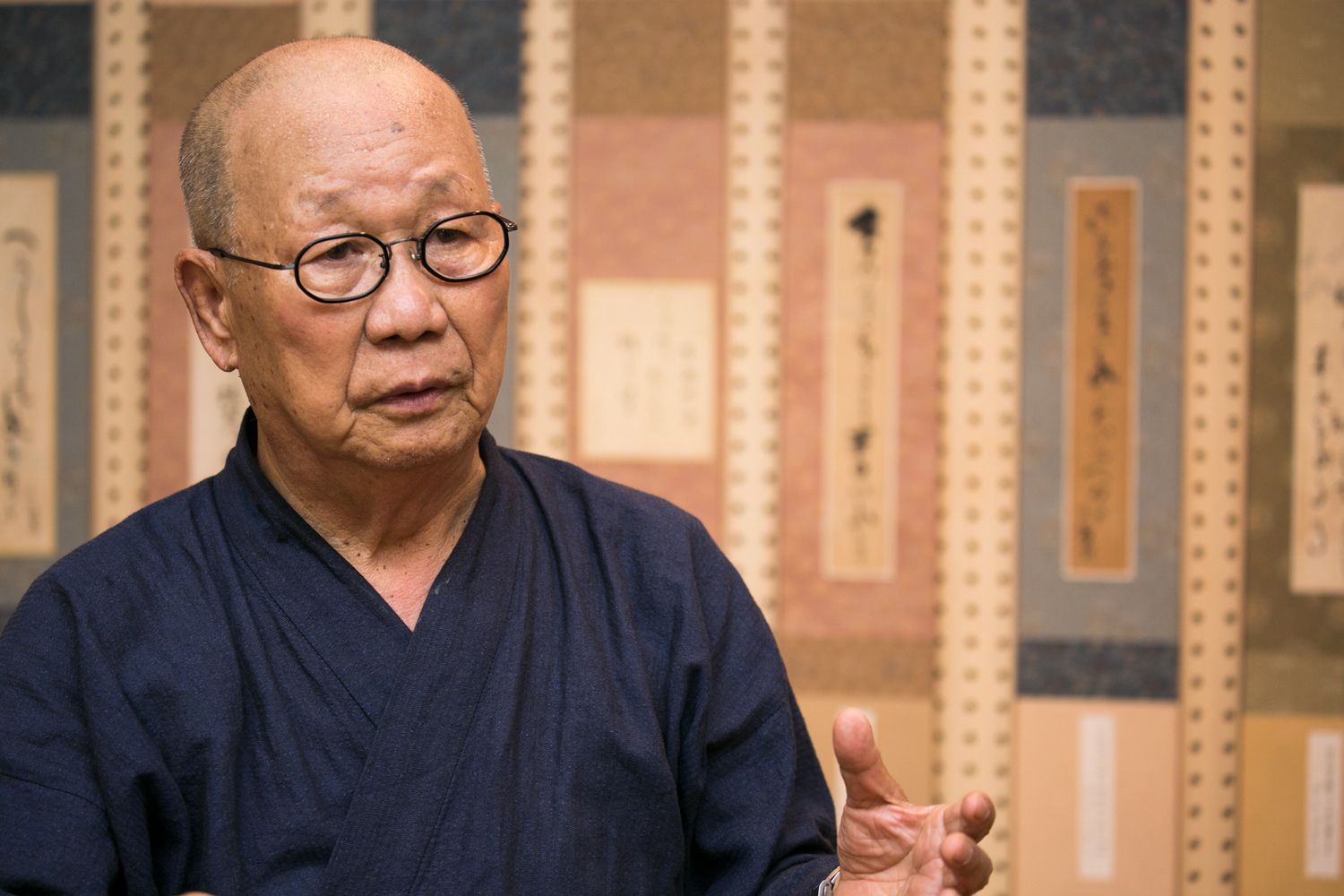

山頭火について熱弁をふるう護国寺住職の橋本隆道さん。

資料は国語の教員をしながら収集しました。私が教員だったのは10年間だけで、あとは多々良学園高等学校(防府市)で、学校法人の副学監や学監を務めていました。理事会は東京の芝公園で開かれたので、時間があれば神田に立ち寄っていました。

その頃は、山頭火はまだそれほど有名ではなく、作品も資料も値段が高くはない時期で、神田・神保町辺りの古書店に行きますと、みんな束にして置いてありました。私もちょうど山頭火が参加していた俳句結社「層雲」の仲間をざあっと調べはじめたころだったものですから、その束を仕分けしている間に「これは」というものが出てきたわけです。そこで、「これ、値段は付かなかったんですか?」と聞くと、古書店の人とも親しくなったものですから、「いいよ、いいよもう。持ってお帰り」と。ここには資料がいっぱいありますが、ほとんどもらったものです。

それから面白くなってきて、一点一点、少しずつ手に入れました。

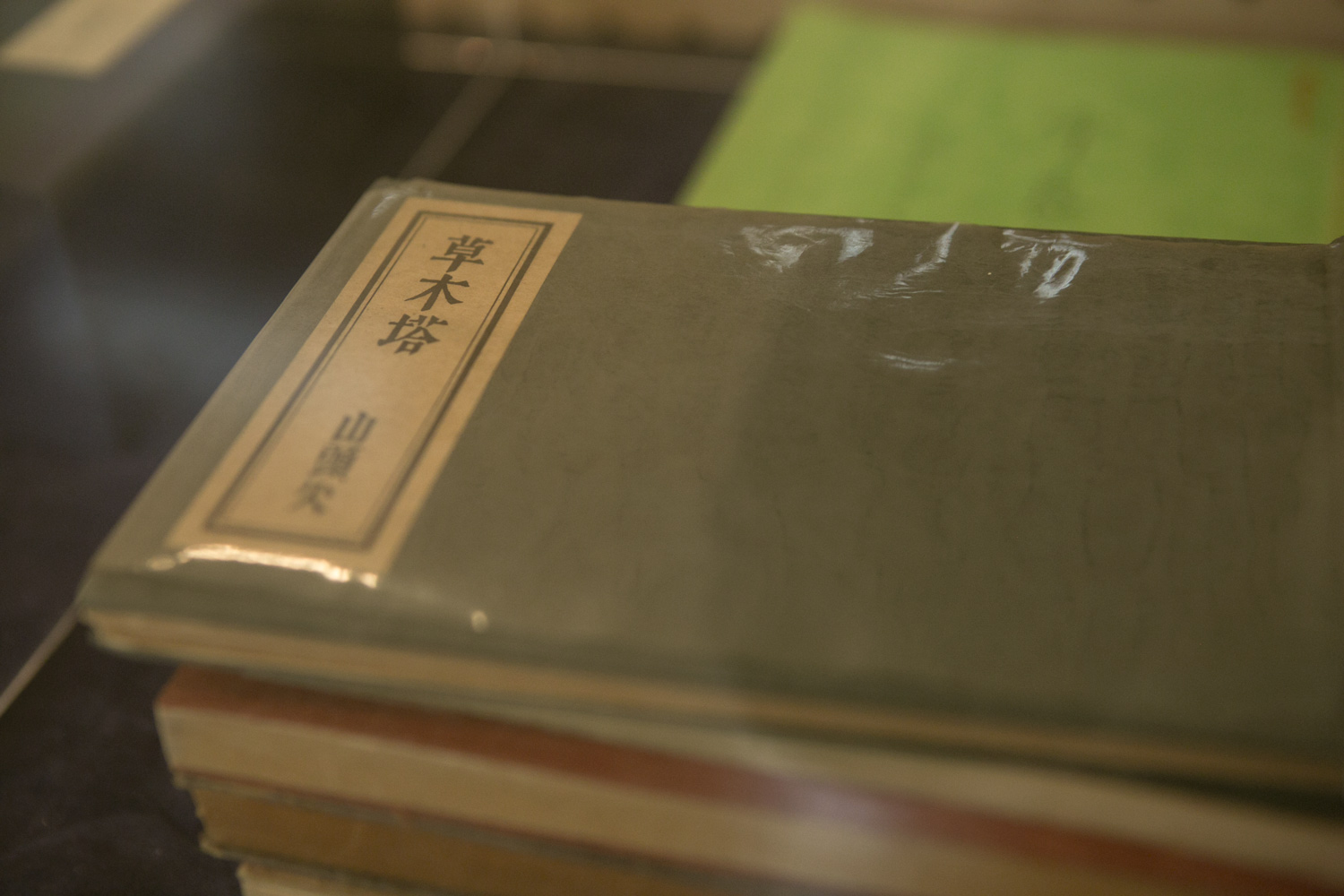

山頭火の生涯を代表する句集『草木塔』。

山頭火自身が書いた作品は松山から出てきたものが結構多いですね。それから何点かは束でもらったものがあります。まだあのころは有名ではなかったので、「寄贈してあげましょう」と頂いたものです。

なぜ松山の作品が多いかというのは、私たちにもよく分かりません。ただ、松山は俳人、あるいは文人に対して、とても温かい土地柄だったからではないかなと思います。

それに松山には正岡子規がおり、高浜虚子がおり、河東碧梧桐(かわひがし・へきごとう)や野村朱燐洞(のむら・しゅりんどう)もいます。ですから、普通の人たちが文人に「揮毫(きごう)してください」と、相当の枚数をお願いしたのではないでしょうか。山頭火の日記の中には、今日は何10枚書いたといった箇所が出てきます。

反対に、山口県から出てきた作品は少ないですね。小郡や山口にも長く滞在していたのにありません。調べはじめた時にはもうなかったのです。防府でも展覧会を開くために探してみたら、4点ぐらいしか見つかりませんでした。

── こちらでしか見られない作品があると思いますが、その中からいくつかご紹介ください。

壁一面に橋本さんが集めた短冊が展示されています。

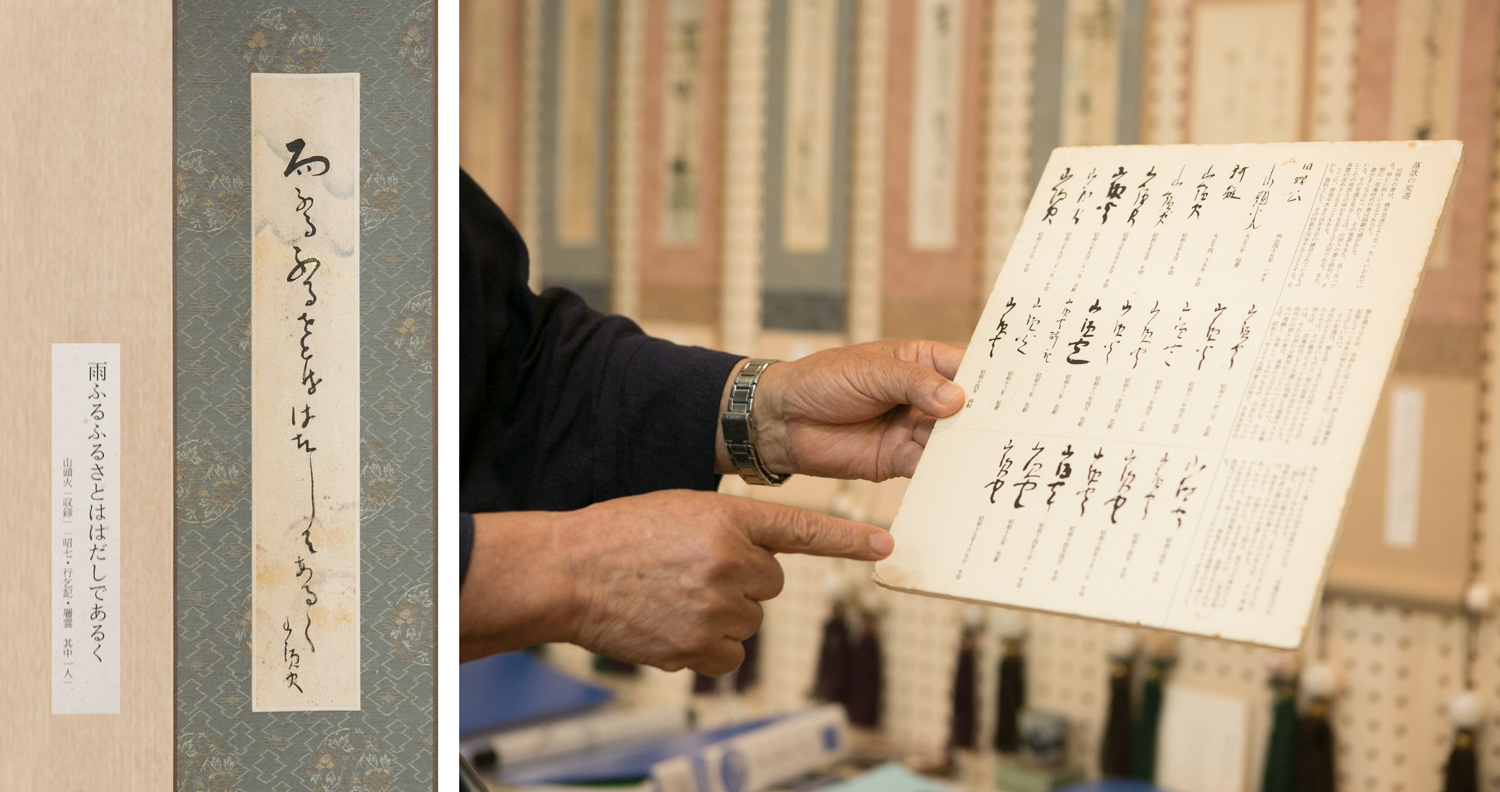

有名な句を書いた作品では、「雨ふるふるさとははだしであるく」があります。

「分け入っても分け入っても青い山」を手に入れた時にはびっくりしました。よくこのような著名な作品を入手できたと思います。

山頭火の直筆文字は時と共に大きく変化していることがわかります。

今、いろんな人たちが山頭火の俳句について解説をしています。しかし本当の解説というのはあるようでない。だからそれを次の世代の人が、その時代にあった新しい解説をするべきではないかと私は思っています。

先日、防府市文化協会の創立20周年記念イベントで、松崎小学校の子どもたちが10人くらいで山頭火の歌を朗読しました。それを聞いて何か新しい世界を感じました。小学生で山頭火の朗読劇ができるかもしれないと。

一緒にやってきた仲間たちも80歳近くになっています。収集した資料は、すでに私個人から宗教法人としての寺に寄贈してあり、小学校に貸し出したりしています。これからは小中学校の先生や国語の先生たち、それから周りの様々な人たちが山頭火に関心を持ち続けてくれることを期待しています。

(取材・2018年6月下旬)